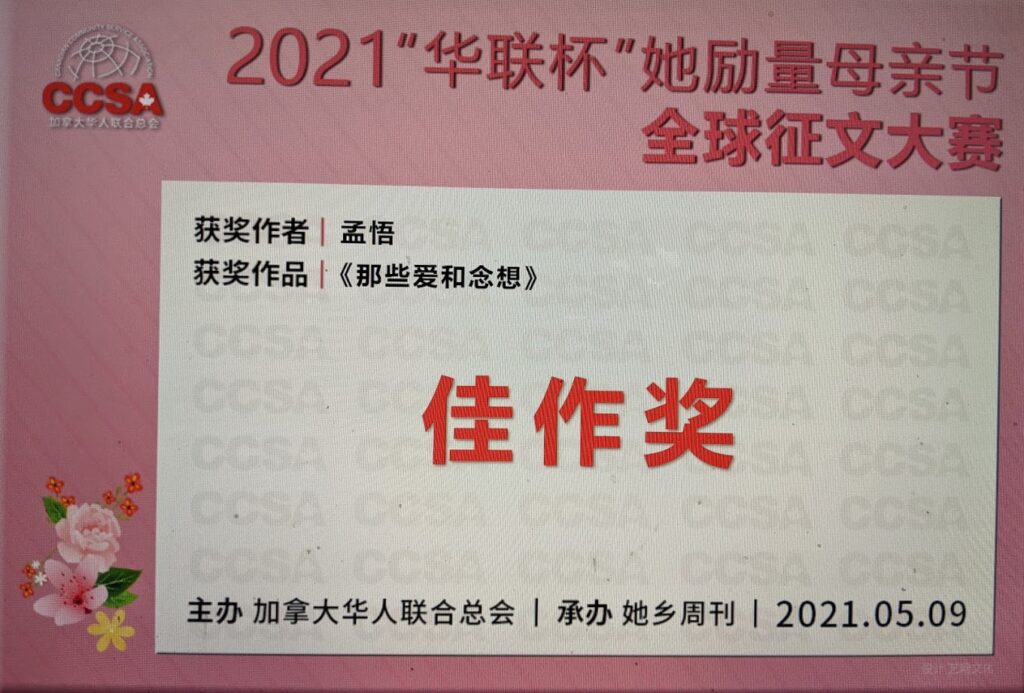

“华联杯”母亲节全球征文大赛 佳作奖

长夜里的铃声最撕心裂肺,像一把尖锐的刀扎破漆黑的夜空。2017的一个午夜,突兀的电话铃让我没有勇气提起话筒。走到书房,手机的绿灯狂闪,读完两个表妹的微信,不敢面对,也只有面对,是的,我已经是没有母亲的人了!人懵了,身体也空了。四天前还和母亲通过电话,她声音洪亮,精神饱满,她希望我夏天或是秋天回国一趟。本来计划一场愉快的相聚,谁又能料到踏上奔丧的旅程。

我记得文友晓亮姐曾说过,她因为惶恐午夜电话,她的姐姐在父亲去世时没有告知她,而是在把父亲后事料理完毕后,才与她通了电话。文友小清母亲突然去世,妹妹悲伤之极,恍惚错乱,而由表妹拨打越洋电话,在深夜通知小清:你妈妈病重,快点回家吧。小清心沉,已经明白母亲遭遇不测。

回望美国的读书生涯,常跟中国同学互聊家事,最怕午夜电话,因为时差,亲友绝不会在深夜来电,除非家中遭遇不幸。好几个同学接到的午夜电话都是祖父母或父母去世。那个年代,签证苛刻严厉,有个同学唯恐拿不了返签,连父亲的葬礼都没能参加。人在海外,有多少悲憾和长恨!我曾经安慰一个无法奔丧的同学:花开花落,春荣秋谢是生命的一部分,生离死别,酸甜苦辣,也是生命的一部分。今生为人,就是要尝遍悲欢离合。

安慰别人轻松平静,而轮到自己就悲伤惊恐。生命是如此的短暂脆弱,母亲去世前一年的那个夏天(2016), 我回国看父母,感觉母亲体质还不错,我和父亲先后得了重感冒,但她抗住了传染。母亲对我说,不要看她红光满面,声音洪亮就以为她身体健康,她的心脏动了两次手术,又安了起博器,随时都有罢工的可能,那一天说到就到。她还叮嘱我,危急时刻不要慌乱,关于家里的重要文件和存折的钥匙,她希望我能记住。

母亲知道我在美国当舞蹈老师,同时也会参加当地汇演,便与我商量探讨,在网上订购演出服。有一件黑天鹅的芭蕾裙,她觉裙边粗糙,不够细腻,还用针线帮我缝补,我在一旁看了,无限感慨涌满胸口:76岁的母亲为47岁的女儿修改芭蕾舞裙,这样的镜头,世界上可有第二个?想想也是这个理:三十几的母亲为七八岁的女儿缝补舞裙和舞鞋,才是常见的温馨画面。跟年岁无关,母亲的孩子永远是孩子。

我天性叛逆,而母亲也是极有个性,母女俩曾经相互伤害过。只是最浓的血,最亲的情,再多的怨,风一吹就散了,绵长的记忆里多少亲密无间的美好时光:在我年幼的时候,母亲为我讲过希腊神话,讲过苏联小说《一年级小学生》,那些斑斓多彩的画面至今记忆尤新。小时候我害怕迷路,因为《一年级小学生》里的孩子一旦迷路,便困在了森林里。母亲说,那是在莫斯科,你在重庆怕什么。2012年我去意大利的卡普瑞岛,岛上有蓝洞(Blue Grotta),蓝洞的传说让我联想起母亲讲过的希腊神话:蓝洞里住着一群女妖,她们歌声销魂,当海上飘过她们的琴声和歌声,海员们忍不住停航倾听,不觉间神颠了、魂倒了,船沉到海底也不知道。

冥冥之中, 那些故事为我未来的文学之路播下了种子。当母亲看见我在国内常规出版了十本书,为我欣慰的同时也为我担忧,觉得作家创作耗神费力,她担心我的精神和情绪。2013年和2016年的两个夏天,我先后在北京一家影视公司写剧本。中途回重庆探望父母,母亲给我建议,不要去写华尔街职场的事,没有几个人感兴趣,要写宫廷历史剧,才有机会拍成影视剧。我对她说,在北京写剧本,接触过中影集团的导演和制片人,知道此路是千辛万苦。再说历史剧,不是人人都能写的,要熟知历史,然后在一大堆资料上进行想象。

母亲认为,正是因为道路艰难,才不是人人都能走,她希望我向二月河和流潋紫学习。我告诉她,写历史小说的人成千上万,二月河因为电视剧出名,大家觉得他幸运,他之前的呕心沥血似乎可以一笔略去。而写出《甑环传》的流潋紫,其才学不是这一世完成的,是好几世的积累。

东兜西转,母亲说,她记得我写过一首诗,很有历史底蕴。我笑问她,您觉得我写的历史剧本能拍成电视吗,有天您会看见吗?她摇头说,我没有希望见了,或许。。。她说这话的时候,窗外夕阳悠悠西落,夕光返照在她的脸上,辉煌中隐约出几分哀凉和忧伤,那个镜头一直回闪在我的记忆里。

母亲去世后,我完成了 三篇历史小说。在创作的过程我就知道,熟知我的海外报刊编辑,是很难刊发此类作品。但是作品还是在冥冥之中得到护佑:中篇《临贺梅花叹》,发表于纸媒《洄瀾春秋》和《贺州文学》; 短篇《阴城公主》和《沁水公主和她的沁园》刊发于自媒体《大河文学》。一位文友读了我的《阴城公主》,好心提醒我,别走歪了,别丢弃你擅长的现代题材和美国经验,你不知道国内的历史作家,人家天天泡在史料里,你有这个环境吗?我告诉文友,我想完成母亲的一段心愿。我感叹直系血缘的强大力量,虽然阴阳相隔,依然血肉相连,荣辱与共。

记忆总会把我牵回2016的初夏,那是我与母亲的最后相聚,我们在一起畅聊了很多事。谈及她的青春年华,她说她最初并不喜欢医学,她爱建筑和绘画,是稀里糊涂考进了华西医科大学。提及母亲的绘画,我父亲说她颇有天才,聊聊几笔,就能把小动物画得活灵活现,这个我相信。记得小时候,家里的冰箱在搬运过程中碰坏了绿漆,母亲用白油漆在破损的地方,画了一头萌趣的小鹿。我是在2020年才开始提笔学画,一出发就运气奇好,因为创作紧贴现实,作品得了奖,还进了好几家美术馆和博物馆的数据库。父亲说,如果你妈妈还在世,看见你的成绩肯定很欣慰,你有她的遗传。

母亲虽然没能如愿当上画家,但医生这个职业也给了她成就和自豪。上个世纪八十年代,她在《中华儿科》杂志上发表过论文。后来我从网上发现,至今有学者引用她论文中的数据。很多年前的一个秋天,她走在街上,一个女子匆匆朝她跑来,一脸的感激对她说:“冉医生,您还记得我吗?您救了我的儿子,当时他病得那么重,全家人都失望了,是您又让他活过来了。”母亲后来对我说,她这一生经历太多的病人,根本就记不得这件事。在我看来,医生治病救人,功德无量,给病人带去光明和希望,确实强过写字出书的作家。

疫情期间,我宅在家里学音乐。我书房的角落,有台雅马哈电子琴,二十几年没人理,琴上面全是灰,它在2021年成了我的伙伴。我觉得弹练习曲很累,因为对五线谱不熟悉,于是用简谱写曲,还配了词,就当是自己创作歌曲。我通过微信,弹给远在国内的父亲听。父亲说,你妈妈音乐很好,我说是的,我的简谱就是她教的,如今成了母语,而五线谱成了外语。我记得母亲乐感很好,不需要乐器伴奏,拿起谱子就可以唱。谢谢她给我打下的基础,【人生百年,立于幼学】,童年所受的教育终身难忘。

母亲离开我的日子里,我从她的衣柜里找出几件少女时代的旧裙子。母亲曾经一手设计,一手为我缝制的裙子,隔着三十载的烟雨红尘,重新又摇曳在了我的身上。那些爱和念想,铭心刻骨,穿越了时空。母亲在六月离去,每年六月我都会穿上她为我缝制的裙子,我以这样的方式纪念和回忆。